Звание Героя Советского Союза участник трёх войн из Мичуринска получил за форсирование Днепра

Три войны прошёл Герой Советского Союза, уроженец Козлова-Мичуринска Сергей Николаев.

Детские и юношеские годы Героя Советского Союза, участника трёх войн Сергея Николаева прошли в Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской области.

Сергей Николаев родился 8 октября 1896 года в Козлове (ныне Мичуринск) в семье железнодорожника. Его отец, глава многодетной семьи, работал мастером на местном паровозоремонтном заводе, был уважаемым в трудовом коллективе человеком. Пять его дочерей и два сына стали достойными людьми, не посрамившими честь своего отца.

В Козлове прошли детские и юношеские годы Сергея. Здесь, в 1915 году, он окончил Козловское коммерческое училище, отсюда уехал учиться в Москву в институт. Однако учёбу пришлось прервать: в самом разгаре была Первая мировая война.

На военной службе

Не окончив первого курса, Сергей Николаев в январе 1916 года был призван в армию и направлен на учёбу в Александровское военное училище. Большие потери на фронтах требовали быстрой подготовки офицерских кадров, особенно младшего звена. По этой причине учили наспех: уже через полгода двадцатилетний прапорщик Николаев прибыл для прохождения службы в 64-й пехотный полк, расквартированный в Козлов. На недолгое время наш земляк оказался в родном городе. Задержаться здесь ему не пришлось, и вскоре он в составе маршевой роты пополнил 22-й Нижегородский полк на Западном фронте.

В районе озёр Нарочь и Мядель полк держал оборону. Младший офицер Николаев больше года вместе с солдатами разделял все тяготы окопной жизни. На фронте он встретил Февральскую и Октябрьскую революции. Победа Октября означала и конец старой армии. Полк, в котором служил Сергей Григорьевич, расформировали, а его демобилизовали. Он вернулся в Козлов. Знания, полученные в коммерческом училище, ему очень пригодились: он стал работать в уездном финансовом отделе.

В годы гражданской войны

Наступил 1918 год. Трудное и сложное время. Пришлось задуматься над многими проблемами, которые раньше и не волновали студента коммерческого училища, а затем и молодого прапорщика. Необходимо было делать выбор: кем и куда идти? Сергею Николаеву важно было принять решение, которое определило бы весь его дальнейший жизненный путь. В мае грозного 1919 года его вызвали в уездный военный комиссариат и предложили «послужить революционному пролетариату». Шло формирование частей для борьбы с контрреволюцией на юге. Были необходимы грамотные офицеры, а у Николаева за плечами были военное училище и фронт. Наш земляк дал согласие. В июне 1919 года в должности командира пулемётного взвода 297-го Тамбовского стрелкового полка он участвовал в боях против белых на Дону и Северном Кавказе.

Окончилась гражданская война. Демобилизовались офицеры старшего возраста, молодых грамотных командиров старались задержать в армии. Оставили и Николаева. Наверное, он тогда и не подозревал, что служба в Красной армии станет делом его жизни.

Служба в стрелковых частях продолжилась для него до 1935 года, когда будущий Герой в должности полковника был переведён в Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище преподавателем тактики. Этому новому делу Сергей Григорьевич отдаёт всего себя без остатка. Учит курсантов, и сам много учится, пригодился и опыт, полученный в Первую мировую и гражданскую войны.

Военное лихолетье

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего нашего народа и для Николаева тоже. В начале сентября 1941 года, когда немецко-фашистские войска рвутся на Кавказ, Сергея Григорьевича отзывают в распоряжение штаба Северо-Кавказского военного округа для выполнения задач по организации строительства оборонительных сооружений вокруг Ростова-на-Дону. Затем его назначают начальником штаба Северной группы войск Ростовского гарнизона. После боёв за Ростов и его оставления нашими войсками Николаев — начальник штаба Северной группы войск 56-й армии, участвует в боях за освобождение города и на подступах к Таганрогу в ноябре 1941 года.

Бои за Ростов-на-Дону были тяжёлыми и кровопролитными, доходило дело и до рукопашных боёв. Враг, сосредоточив большое количество танков на направлении своего главного удара, 19 ноября прорвался на северную окраину города. На следующий день немецкие войска пытались захватить переправу через Дон в Аксайском районе, но были встречены огнём оборонявшегося здесь стрелкового полка и успеха не добились. Но 21 ноября противник всё-таки полностью завладел Ростовом. Наши войска отступили за Дон. Всего несколько дней враг находился в городе. 29 ноября гитлеровцы были выбиты из Ростова. После этих боёв Сергей Григорьевич возвратился в 1-е Орджоникидзенское пехотное училище на прежнюю преподавательскую работу.

Тяжкое лето 1942 года. В непрерывных тяжёлых боях советские дивизии сдерживают натиск врага и с боями отходят к Волге и Северному Кавказу. Советские командование принимает срочные меры по организации отпора врагу. Новые части и соединения перебрасывают в район сражений на самые угрожающие участки, в бой вступают отряды народного ополчения, части чекистов, курсантов военных училищ. В полном составе в район станции Котельникова перебрасывается и Орджоникидзевское пехотное училище. Его преподаватели и курсанты стали новой боевой единицей, прославленной под Сталинградом 64-й армии — курсантским полком. Заместителем командира, а затем командиром этого полка был Сергей Николаев. В ожесточённых боях с врагом курсанты дрались, не щадя жизни, многие из них пали смертью храбрых, а оставшиеся в живых возвратились в Орджоникидзе и продолжили учёбу. За бои под Сталинградом наш земляк был награждён орденом Отечественной войны I степени, и последовало новое назначение — заместитель командира 29-й стрелковой дивизии 64-й армии.

За героизм, мужество и организованность, проявленные в боях под Сталинградом, эта дивизия была преобразована в 72-ю гвардейскую и в составе 7-й гвардейской армии летом 1943 года участвовала в боях на Курской дуге в районе Белгорода. Победа на Курской дуге открыла нашим войскам путь к просторам левобережной Украины. Двигаясь в стремительном потоке советских войск, 72-я гвардейская дивизия, освободив многие украинские города и сёла, вышла к Днепру. В своём письме с фронта Сергей Григорьевич писал: «Мы спешим к Днепру. День и ночь, в буквальном смысле этого слова, с боями продвигались к этой священной реке. Надо было спешить, чтобы выручить своих, спасти жилища, урожай от уничтожения».

В этот ответственный момент Сергей Николаев был назначен командиром 81-й гвардейской дивизии. Ей предстояло форсировать Днепр. Медлить было нельзя, так как противник мог закрепиться на правом берегу реки.

Переправа через Днепр

Командир 29-го гвардейского корпуса, в состав которого входила дивизия Николаева, генерал Сафиуллин вместе с командирами соединений частей определил место переправы через Днепр. Не хватало переправочных табельных средств, пришлось собирать и использовать любые подручные материалы.

81-я гвардейская стрелковая дивизия вышла непосредственно к берегу Днепра в 4 часа дня 23 сентября 1943 года под прикрытием леса на левом берегу, без единого выстрела и совершенно незаметно для противника, который время от времени вёл с правого берега огонь, желая показать своё присутствие и боевую готовность. Важно было продолжать бесшумное наблюдение за противоположным берегом, не выдавая врагу своего присутствия. Командир корпуса вызвал к себе Николаева и отдал приказ о переправе в ночь на 25 сентября 1943 года. Помимо этого, было приказано захватить ещё и остров на Днепре. Этот остров находился в 500-600 метрах справа от расположения дивизии. На нём располагались огневые точки противника. Командир корпуса приказал: «Переправа должна быть для немцев внезапной».

Обдумывая операцию, тщательно изучив обстановку, Сергей Григорьевич пришёл к выводу, что в решении боевой операции надо кое-что изменить, чтобы сократить число потерь, спасти жизни солдат и офицеров, найти пути решения поставленной задачи с минимальными потерями. По его мнению, взятие острова нарушит внезапность, приведёт к излишним потерям и задержке в выполнении главной задачи. Переправу перенесли на следующий день на вечер. Николаев предупредил командира, чтобы в этой операции не участвовали больные. Сигналом для её начала должны были быть три красных ракеты, которые взмыли в небо в ночь на 25 сентября. Началось форсирование Днепра передовым отрядом 81-й гвардейской стрелковой дивизии в районе посёлка Переволочна (река Орель, между Кременчугом и Днепропетровском). В передовом отряде были подобраны наиболее инициативные и храбрые солдаты и командиры. Соблюдая осторожность, под покровом темноты передовые части подошли к берегу, где их уже ждали укрытые в прибрежных камышах плоты и рыбацкие лодки, грузились и отчаливали от берега. В тишине ночи лишь изредка слышались лёгкий плеск воды о борта лодок да плавные удары вёсел. Гитлеровцы вели себя спокойно: с противоположного берега время от времени взвивались в небо в разных направлениях ракеты, очереди трассирующих пуль прорезали тишину. Враг нервничал и ждал.

Об этой боевой операции Сергей Николаев вспоминал так: «Эшелон за эшелоном высаживался на правом берегу в районе села Бородаевка. Переправочные средства отправлялись обратно на левый берег для следующих эшелонов. Так бесшумно и незаметно переправилась 81-я стрелковая дивизия, почти без потерь, так был взят «неприступный вал», о котором кричали гитлеровцы. Так, благодаря умелым тактическим действиям командования, мужеству и организованности каждого солдата, был достигнут фактор внезапности, который решил успех всей операции. Но задача была не только высадиться на правый берег, но и расширить плацдарм для нападения на противника. Дивизия, переправившись на тот берег, захватывала одну высоту за другой, расширяла плацдарм. Уже к середине дня немцы, придя в себя и опомнившись, бросили против нас танки и самолёты. Мы выдержали в этот день около 10 атак. Из-за самолётов не было видно неба, ничего не было слышно из-за грохота орудий. Положение частей 81-й стрелковой дивизии было тяжёлое. Её бойцы не успели даже окопаться. Если переправа прошла без потерь, то здесь, на берегу, потери были велики. Солдаты и офицеры дивизии дрались до последнего, не уступая врагу ни пяди взятой родной земли». Эти воспоминания Сергея Николаева — важный исторический документ, рассказывающий о мужестве и стойкости солдат и офицеров дивизии.

Из наградного листа

В представлении Сергея Николаева к награждению написано: «Тов. Николаев, сочетая создавшуюся обстановку с поставленной задачей немедленно форсировать Днепр, не имея в наличии табельных переправочных средств, организовал постройку своими силами и средствами простых плотов, и на таковых организовал переправу 235-го и 238-го полков с их материальной частью на правый берег. Организуя взаимодействие всех видов оружия, высаженные на правый берег реки Днепра части дивизии своей внезапностью и быстротой смело атаковали противника, отбросив его от реки на 4-6 километров, и прочно закрепились на занятом рубеже. 26 сентября противник несколько раз пытался контратаковать части дивизии с использованием авиации. Рядовые, сержанты и офицеры 81-й гвардейской Красноградской стрелковой дивизии героически защищали занятый рубеж, и все предпринятые атаки противника были отбиты. При этом было уничтожено более 300 солдат и офицеров противника…

Проявляя исключительное самообладание, твёрдость и решительность, тов. Николаев находился под артиллерийским обстрелом всё время боя на переправе, руководя переправой личного состава, материальной части, боеприпасов и питания, необходимых для дальнейшего продвижения частей дивизии. Поставленная командованием задача по форсированию реки Днепр была выполнена благодаря умелому руководству гвардии полковника Николаева».

Прошёл месяц. За героизм и мужество, проявленные в боях при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, командиру дивизии гвардии полковнику Николаеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Боевых наград были удостоены солдаты и офицеры 81-й стрелковой дивизии, к сожалению, многие посмертно.

По дорогам войны

А впереди нашего земляка ждали новые бои: за освобождение правобережной Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии. В те дни Сергей Григорьевич был переведён на службу в штаб 7-й гвардейской армии.

Во время боёв осенью 1944 года на реке Писа в Польше и на подступах к Будапешту военный совет армии направил Николаева своим представлением в Первую румынскую армию для контроля за выполнением поставленных ей боевых задач. За большую работу, проведённую на этом посту, и помощь, оказанную командованию румынской армии в проведении совместных с советской армией операций против немецко-фашистских войск, Указом Президента Румынской Республики от 11 октября 1949 года Сергей Григорьевич был награждён орденом «Звезда Социалистической Республики Румынии» 3-й степени и лентой «Военная доблесть». Закончил войну Николаев в столице Чехословакии — Праге.

В мирные дни

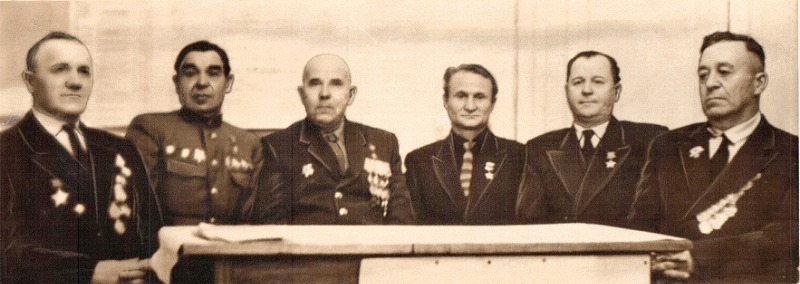

Закончилась Победой Великая Отечественная война. В 1946 году наш земляк ушёл в отставку и вернулся в родной Мичуринск. Началась мирная жизнь. Герой Советского Союза пошёл работать на локомотиворемонтный завод, трудился достойно, был примером для многих. Сергей Григорьевич много времени уделял общественной деятельности и воспитанию подрастающего поколения. Он часто встречался с молодёжью, рассказывал о подвигах своих боевых товарищей, скромно умалчивая о своих.

Умер Сергей Николаев 13 сентября 1970 года. Через некоторое время на стене дома по улице Красной, 69, где жил наш земляк, открыли мемориальную доску.

Тамбовской области